ASPETTI

BIOLOGICI ED ECOLOGICI DELLE "TEGNÙE":

BIOCOSTRUZIONE, BIODIVERSITÀ E SALVAGUARDIA

di Massimo Ponti

foto di Piero Mescalchin

Testo

tratto da:

Ponti, M. (2001) Aspetti biologici ed ecologici delle "tegnùe":

biocostruzione, biodiversità e salvaguardia. Chioggia, rivista

semestrale di studi e ricerche del Comune, 18: 179-194.

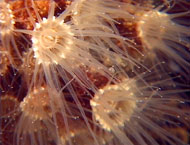

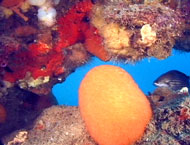

Le

immagini non si riferiscono ai testi ma hanno solo valenza descrittiva

della fauna presente.

"...

questo mare deve presentare una dimora opportuna alle produzioni sì

vegetabili che animali amanti d'abitazione d'indole disparata ... e

per conseguenza vi abbondano gli animali coperti d'integumenti duri

per lo più calcarei, i quali decomponendosi contribuiscono di nuovo a

formare concrezioni parimenti calcaree, che rendono quei letti

ineguali ed aspri ..."

Giuseppe

Olivi, 1792

Che

ad interrompere la monotonia delle distese sabbiose e fangose

nell'Adriatico settentrionale vi fossero delle formazioni rocciose,

substrato idoneo allo sviluppo di una flora e di una fauna peculiare,

e che infine gli organismi stessi potessero contribuire alla

formazione e all'accrescimento di queste strutture, era già ben noto

all'Abate Giuseppe Olivi che nel 1792 li descriveva con dovizia di

particolari nella sua opera "Zoologia Adriatica".

Con il nome popolare di "tenùe" vengono oggi indicate un

gran numero di rocce che affiorano dai sedimenti nord adriatici in una

vasta area tra Grado e le foci del fiume Brenta. Purtroppo fino quasi

ai giorni nostri, di questi ambienti, ostili ai pescatori che operano

con reti a strascico, nessuno o quasi si è più occupato, tant'è che

nemmeno Vatova nel 1949 ne fa menzione nella sua fondamentale opera di

descrizione della fauna bentonica dell'Alto e Medio Adriatico.

Ritornate agli onori della cronaca e all'attenzione della scienza a

partire dalla seconda metà degli anni sessanta grazie agli studi

geologici intrapresi da Stefanon e colleghi (Stefanon 1966, 1967,

1970; Braga & Stefanon 1969; Stefanon & Mozzi 1972; Newton

& Stefanon 1975) oggi questi ambienti sono oggetto di indagini da

parte di numerosi ricercatori sia nel campo della geologia (Newton

& Stefanon, 1982; Gabbianelli et al. 1997; Colantoni &

Taviani 1980; Colantoni et al. 1997a, 1997b, 1998) sia in

quello della biologia (Mizzan 1992, 1994, 1995; Cesari & Mizzan

1994; Gabriele et al. 1999). Nonostante questo sono ancora

molti gli aspetti da chiarire sia sulla formazione sia sull'evoluzione

di queste formazioni rocciose nonché sulla flora e la fauna ad esse

intimamente associate.

Biocostruzione

Fin dai primi studi è stato messo in evidenza come questi

affioramenti siano in realtà molto eterogenei presentando morfologie

e strutture molto variabili ed estensioni comprese tra pochi e

centinaia di metri quadrati. L'area di distribuzione include gran

parte dell'Adriatico settentrionale e l'intervallo batimetrico spazia

da 10 a 40 m di profondità.

Secondo

i vari studi, la loro origine primaria, di cui qui non ci occuperemo,

appare comunque complessa e in alcuni casi può essere ricondotta ad

una iniziale cementazione carbonatica di sedimenti clastici (sabbie) e

bioclastici (gusci di conchiglie ed esoscheletri) che costituiscono lo

strato di base più o meno spesso; probabilmente in questi casi si

tratta di beachrocks formatesi circa 4.000 anni fa, quando il

livello del mare era più basso, sulle quali successivamente si sono

poi imposte forme organogene, direttamente generate cioè da organismi

biocostruttori. Nel favorire la cementazione dei clasti e lo sviluppo

di organismi biocostruttori appare importante, anche se non

completamente chiarito, il ruolo rivestito dalle emissioni di gas

metano presenti in corrispondenza di alcuni affioramenti e diffuse in

vaste aree dell'Adriatico settentrionale (Colantoni et al.

1997a, 1997b, 1998; Gabbianelli et al., 1997).

Secondo

i vari studi, la loro origine primaria, di cui qui non ci occuperemo,

appare comunque complessa e in alcuni casi può essere ricondotta ad

una iniziale cementazione carbonatica di sedimenti clastici (sabbie) e

bioclastici (gusci di conchiglie ed esoscheletri) che costituiscono lo

strato di base più o meno spesso; probabilmente in questi casi si

tratta di beachrocks formatesi circa 4.000 anni fa, quando il

livello del mare era più basso, sulle quali successivamente si sono

poi imposte forme organogene, direttamente generate cioè da organismi

biocostruttori. Nel favorire la cementazione dei clasti e lo sviluppo

di organismi biocostruttori appare importante, anche se non

completamente chiarito, il ruolo rivestito dalle emissioni di gas

metano presenti in corrispondenza di alcuni affioramenti e diffuse in

vaste aree dell'Adriatico settentrionale (Colantoni et al.

1997a, 1997b, 1998; Gabbianelli et al., 1997).

Dal

punto di vista morfologico, Newton e Stefanon (1982) riferiscono

dell'esistenza di due tipologie fondamentali di "tegnùe":

da una parte veri e propri "reefs" o barriere

organogene interamente o quasi realizzate da organismi biocostruttori,

dall'altra rocce sedimentarie più o meno grandi e spesso in forma di

lastre su cui gli organismi creano solo sottili "croste" di

ricoprimento. Di fatto, qualunque corpo solido sommerso come ad

esempio i gusci di grossi bivalvi (ostriche, pinne e pettini), oggetti

abbandonati o relitti, possono costituire il fulcro di partenza per lo

sviluppo di organismi incrostanti che coi loro gusci o scheletri

calcarei si accrescono gli uni sugli altri, inglobando altri gusci e

sedimento, originando "biostrutture".

Dal

punto di vista morfologico, Newton e Stefanon (1982) riferiscono

dell'esistenza di due tipologie fondamentali di "tegnùe":

da una parte veri e propri "reefs" o barriere

organogene interamente o quasi realizzate da organismi biocostruttori,

dall'altra rocce sedimentarie più o meno grandi e spesso in forma di

lastre su cui gli organismi creano solo sottili "croste" di

ricoprimento. Di fatto, qualunque corpo solido sommerso come ad

esempio i gusci di grossi bivalvi (ostriche, pinne e pettini), oggetti

abbandonati o relitti, possono costituire il fulcro di partenza per lo

sviluppo di organismi incrostanti che coi loro gusci o scheletri

calcarei si accrescono gli uni sugli altri, inglobando altri gusci e

sedimento, originando "biostrutture".

Nel

caso dei reefs propriamente detti i principali organismi

costruttori sembrano essere le alghe calcaree, seguite in ordine di

importanza dai madreporari, tra cui Cladocora caespitosa e Astroides

calycularis, briozoi e policheti serpulidi. Nel caso delle croste

di ricoprimento la componente di serpulidi appare più ridotta a

favore dei briozoi. La componente algale varia comunque da zona a zona

ed è principalmente influenzata dalla penetrazione della luce

(profondità e torbidità dell'acqua) e dai tassi di sedimentazione a

cui è sottoposta. In generale le biocostruzioni sono un fenomeno

complesso, ben rappresentato nelle zone tropicali ma presente e molto

importante anche nell'area mediterranea, con diversi aspetti e forme.

Tali strutture sono formate da popolamenti densi, spesso costituiti da

poche specie, a base di alghe calcaree sciafile che si sviluppano sia

su substrati duri sia mobili, in condizioni di scarsa luminosità. Il

concrezionamento è fondamentalmente legato a fattori quali la velocità

di crescita della specie algale dominante e il tasso di

sedimentazione. Le velocità di accrescimento per alcune "tegnùe",

desunte sulla base degli spessori raggiunti e delle datazioni

eseguite, sono tra 0.25 e 0.75 mm all'anno (Gabbianelli et al.

1997).

Nel

caso dei reefs propriamente detti i principali organismi

costruttori sembrano essere le alghe calcaree, seguite in ordine di

importanza dai madreporari, tra cui Cladocora caespitosa e Astroides

calycularis, briozoi e policheti serpulidi. Nel caso delle croste

di ricoprimento la componente di serpulidi appare più ridotta a

favore dei briozoi. La componente algale varia comunque da zona a zona

ed è principalmente influenzata dalla penetrazione della luce

(profondità e torbidità dell'acqua) e dai tassi di sedimentazione a

cui è sottoposta. In generale le biocostruzioni sono un fenomeno

complesso, ben rappresentato nelle zone tropicali ma presente e molto

importante anche nell'area mediterranea, con diversi aspetti e forme.

Tali strutture sono formate da popolamenti densi, spesso costituiti da

poche specie, a base di alghe calcaree sciafile che si sviluppano sia

su substrati duri sia mobili, in condizioni di scarsa luminosità. Il

concrezionamento è fondamentalmente legato a fattori quali la velocità

di crescita della specie algale dominante e il tasso di

sedimentazione. Le velocità di accrescimento per alcune "tegnùe",

desunte sulla base degli spessori raggiunti e delle datazioni

eseguite, sono tra 0.25 e 0.75 mm all'anno (Gabbianelli et al.

1997).

Sui fondali di diverse piattaforme continentali mediterranee si

rinvengono concrezionamenti ad opera di alghe coralline, briozoi e

serpulidi di sedimenti detritici costieri contenenti ciottoli sabbia e

frammenti di conchiglie,. Gli organismi che costruiscono strutture di

carbonato di calcio portano ad una progressiva sovrapposizione di

strati calcarei, sui quali possono insediarsi un gran numero di

organismi, sia massivi sia eretti. L'attività concrezionante è in

parte bilanciata da organismi perforatori quali clionidi e alghe

endolitiche (Cerrano et al. 1999). Le alghe calcaree sono

Rhodophyta (alghe rosse) appartenenti alla famiglia delle Corallinacee.

In queste alghe la parete è impregnata di carbonato di calcio (CaCO3)

depositato sotto forma di calcite o aragonite. Vivono in genere fino a

20 m di profondità anche in zone ad elevato idrodinamismo dove

possono dare vere e proprie formazioni rocciose. Le specie più note

sono Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum spp., Pseudolithophyllum

spp. e Lithothamnion spp. Fra le specie calcaree vi sono poi

delle forme ramificate e grandi qualche centimetro (dei generi Lithophyllum

e Lithothamnion) chiamate generalmente "praline" o

col termine bretone "maërl"; si tratta di "bentopleustofite"

che vagano ruzzolando spinte dalle correnti e finiscono per

accumularsi in zone depresse più o meno profonde dove insieme a

briozoi, coralli e gusci di molluschi possono formare anche grandi

depositi di Rhodoliti, così come li chiamano i geologi. Piccoli

banchi di maërl sono presenti anche in alcune zone dell'Adriatico

settentrionale a profondità comprese fra i 30 e i 70 m e non si

esclude che alcuni di questi potrebbero costituire la base per la

formazione di "tegnùe" profonde.

Sui fondali di diverse piattaforme continentali mediterranee si

rinvengono concrezionamenti ad opera di alghe coralline, briozoi e

serpulidi di sedimenti detritici costieri contenenti ciottoli sabbia e

frammenti di conchiglie,. Gli organismi che costruiscono strutture di

carbonato di calcio portano ad una progressiva sovrapposizione di

strati calcarei, sui quali possono insediarsi un gran numero di

organismi, sia massivi sia eretti. L'attività concrezionante è in

parte bilanciata da organismi perforatori quali clionidi e alghe

endolitiche (Cerrano et al. 1999). Le alghe calcaree sono

Rhodophyta (alghe rosse) appartenenti alla famiglia delle Corallinacee.

In queste alghe la parete è impregnata di carbonato di calcio (CaCO3)

depositato sotto forma di calcite o aragonite. Vivono in genere fino a

20 m di profondità anche in zone ad elevato idrodinamismo dove

possono dare vere e proprie formazioni rocciose. Le specie più note

sono Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum spp., Pseudolithophyllum

spp. e Lithothamnion spp. Fra le specie calcaree vi sono poi

delle forme ramificate e grandi qualche centimetro (dei generi Lithophyllum

e Lithothamnion) chiamate generalmente "praline" o

col termine bretone "maërl"; si tratta di "bentopleustofite"

che vagano ruzzolando spinte dalle correnti e finiscono per

accumularsi in zone depresse più o meno profonde dove insieme a

briozoi, coralli e gusci di molluschi possono formare anche grandi

depositi di Rhodoliti, così come li chiamano i geologi. Piccoli

banchi di maërl sono presenti anche in alcune zone dell'Adriatico

settentrionale a profondità comprese fra i 30 e i 70 m e non si

esclude che alcuni di questi potrebbero costituire la base per la

formazione di "tegnùe" profonde.

Fra gli organismi

biocostruttori animali possiamo ricordare Cladocora caespitosa

che è una sclerattinia coloniale endemica del Mediterraneo in grado

di produrre simbiosi con zooxanthelle come quelle che si osservano

nelle barriere coralline tropicali. Essa è in grado di vivere in un

ampio intervallo ecologico: su fondi duri o molli, in acque calme o

mosse, dalla superficie a circa 50 m di profondità. Tali parametri

sono in grado di influenzare profondamente la forma generale della

colonia, che si presenta comunque composta da rametti aventi i calici

sempre rivolti verso l'alto. Normalmente tale madrepora si considera

aermatipica (non è cioè in grado di costruire barriere), ma in

alcune aree sono noti veri e propri banchi: in Corsica, Tunisia e a

Ustica si conoscono banchi ormai morti e ricoperti da sedimenti, nel

golfo di Atalanti e nello stretto tra Eubea e la terraferma esistono

invece formazioni ancora viventi. Un grande numero di invertebrati

vive tra i rami di C. caespitosa ma i poriferi sono i più

rappresentati. In particolare, i clionidi sono i principali

responsabili della distruzione di tali strutture (Cerrano et al.

1999). Tra i policheti serpulidi che contribuiscono a queste strutture

troviamo Serpula concharum, S. vermicularis, Pomatoceros

triqueter, Protula tubularia (Boldrin 1979). Si tratta di

anellidi in grado di costruire tubi calcarei, più o meno lunghi e

contorti, in cui si rifugiano. Lo sviluppo di alcune specie è tale da

formare anche nel giro di pochi decenni estesi reefs, ben noti

quelli lagunari realizzati da Ficopomathus enigamaticus.

Fra gli organismi

biocostruttori animali possiamo ricordare Cladocora caespitosa

che è una sclerattinia coloniale endemica del Mediterraneo in grado

di produrre simbiosi con zooxanthelle come quelle che si osservano

nelle barriere coralline tropicali. Essa è in grado di vivere in un

ampio intervallo ecologico: su fondi duri o molli, in acque calme o

mosse, dalla superficie a circa 50 m di profondità. Tali parametri

sono in grado di influenzare profondamente la forma generale della

colonia, che si presenta comunque composta da rametti aventi i calici

sempre rivolti verso l'alto. Normalmente tale madrepora si considera

aermatipica (non è cioè in grado di costruire barriere), ma in

alcune aree sono noti veri e propri banchi: in Corsica, Tunisia e a

Ustica si conoscono banchi ormai morti e ricoperti da sedimenti, nel

golfo di Atalanti e nello stretto tra Eubea e la terraferma esistono

invece formazioni ancora viventi. Un grande numero di invertebrati

vive tra i rami di C. caespitosa ma i poriferi sono i più

rappresentati. In particolare, i clionidi sono i principali

responsabili della distruzione di tali strutture (Cerrano et al.

1999). Tra i policheti serpulidi che contribuiscono a queste strutture

troviamo Serpula concharum, S. vermicularis, Pomatoceros

triqueter, Protula tubularia (Boldrin 1979). Si tratta di

anellidi in grado di costruire tubi calcarei, più o meno lunghi e

contorti, in cui si rifugiano. Lo sviluppo di alcune specie è tale da

formare anche nel giro di pochi decenni estesi reefs, ben noti

quelli lagunari realizzati da Ficopomathus enigamaticus.

Biodiversità

Biodiversità

Indipendentemente da come questi affioramenti rocciosi si siano

generati, tutti rappresentano substrati duri isolati che consentono

localmente l'insediamento di una fauna e una flora bentoniche

peculiari e sostanzialmente diverse rispetto a quelle rinvenibili nei

circostanti fondi mobili. Mentre nei sedimenti, a seconda della

composizione e granulometria, si rinvengono infaune costituite

principalmente da policheti, bivalvi e gasteropodi fossori a cui si

affiancano alcuni echinodermi e crostacei (Vatova 1949; Peres &

Picard 1964; Gamulin-Brida 1974), sui fondi duri è possibile

l'insediamento di epibionti sessili, che vivono cioè saldamente

attaccati al substrato. Tra questi si possono ricordare alcuni

celenterati, poriferi incrostanti o eretti come Verongia aerophoba

e Axinella sp., policheti, bivalvi, crostacei cirripedi,

briozoi e tunicati come ad esempio Polycitor adriaticus e Aplidium

conucum. All'interno delle rocce calcaree possono inoltre

insediarsi endobionti come poriferi e bivalvi endolitici (Gabriele et

al. 1999). Grazie alle cavità e agli interstizi presenti, più o

meno riempiti di sedimento, possono trovare qui rifugio anche

moltissime specie mobili, comprese alcune di quelle che albergano nei

sedimenti circostanti. In genere è possibile riscontrare una elevata

presenza di crostacei e di echinodermi, tra i quali prevale la specie

di ofiura Ophiothrix fragilis, non mancano poi nudibranchi,

cefalopodi, platelminti, sipunculidi, nemertini ed echiuridi. Questi

ambienti sono inoltre favorevoli per la riproduzione e lo sviluppo

degli stadi giovanili di molte specie offrendo loro protezione e

riducendo così la mortalità. In definitiva, la presenza di substrati

duri nonché di nicchie e gradienti ambientali inducono un aumento

della diversità specifica (Bisby 1995). Anche la fauna ittica

associata a questi ambienti è particolarmente ricca e diversificata.

Infatti possono trovare protezione e alimento pesci bentonici come

gronghi, piccoli serranidi, corvine, saraghi, labridi, blennidi,

scorfani e triglie. Spesso anche banchi di pesci pelagici, o comunque

meno legati al fondale, vengono attratti dalla presenza di queste

oasi, come nel caso di boghe, occhiate, merluzzi e sardine. Questo

fenomeno di attrazione, già noto ai pescatori e particolarmente

studiato per i "reefs artificiali", può essere

ricondotto a 5 tipologie di comportamento dei pesci: reotassia

(orientamento rispetto alla corrente), geotassia (orientamento

rispetto alla costa e alla morfologia del fondale), tigmotassia

(ricerca del contatto fisico), fototassia (risposta alla luce e

all'ombra), chemiotassia (risposta a stimoli chimici/olfattivi). In

realtà è molto difficile comprendere per alcune specie se l'elevata

densità che si riscontra è semplicemente frutto di una attrazione e

concentrazione a discapito dei fondali circostanti o se questi

ambienti supportino un reale aumento della fauna ittica e quindi un

aumento della produttività (Neves Santos et al. 1997).

In generale, nonostante le ridotte

profondità, a causa della frequente torbidità dell'acqua si osserva

una prevalenza di forme animali rispetto a quelle vegetali. In questo

mare eutrofico osserviamo stagionalmente l'abbondate sviluppo nella

colonna d'acqua di microalghe planctoniche che rappresentano gran

parte della produzione primaria da cui trae origine la rete trofica.

Il fotoplancton costituisce infatti cibo per lo zooplancton. Insieme,

particellato organico trasportato dei fiumi, fito- e zooplancton,

costituiscono alimento per moltissimi organismi bentonici filtratori e

sospensivori, che in genere dominano le comunità delle tegnùe. Da

qui le rete trofica prosegue fino ai grandi predatori (es.: Homarus

gammarus, Maja squinado) mentre parallelamente si

sviluppano gli organismi detritivori e decompositori. La grande

disponibilità alimentare e la presenza di comunità ricche e

diversificate consentono una elevata produzione di biomassa. La

composizione floro-faunistica è localmente condizionata dai rapporti

iter- e intraspecifici come competizione, predazione e varie tipologie

di simbiosi. Fattori ambientali che possono influenzare l'insediamento

e l'abbondanza delle diverse specie sono l'idrodinamismo, i tassi di

sedimentazione, la profondità e la torbidità media delle acque che

condiziona la penetrazione della luce e quindi la sopravvivenza delle

forme vegetali. Anche la presenza di inquinanti o di altri fenomeni di

disturbo, naturale o antropico, possono condizionare le diverse

popolazioni ed i rapporti reciproci. Per questo motivo affioramenti più

o meno lontani dalle coste, sotto l'influenza o meno di foci fluviali

o di scarichi civili e industriali possono presentare comunità

bentoniche anche molto diverse tra loro.

In Adriatico settentrionale oltre alle tegnùe vi sono moltissimi

altri reefs "artificiali", alcuni sono stati

intenzionalmente costruiti per scopi specifici come le piramidi di

blocchi di cemento o di altri materiali, deposti per creare zone di

ripopolamento e proteggere alcuni ambienti impedendo localmente la

pesca a strascico (Bohnsack & Sutherland 1985; Bombace et al.

1994, 1997; Bombace 1989, 1997), oppure nel caso di opere portuarie e

di altre opere di difesa costiera (pennelli, scogliere frangiflutti

emerse, sommerse o soffolte, scogliere radenti, ecc.; Airoldi et al.

2000) o anche nel caso di strutture offshore connesse allo

sfruttamento dei giacimento metaniferi (Falace & Bressan 1997;

Bombace et al. 1999; Fabi et al. 1999). Costituiscono reef

artificiali anche diversi relitti tra i quali il più famoso e

studiato è quello della piattaforma di perforazione Agip

"Paguro" (Ponti et al. 1998, 1999, 2000; Giovanardi

& Rinaldi 1999). Confrontando alcuni reefs naturali con

alcuni artificiali sono state osservate comunità sostanzialmente

diverse tra loro. Ad esempio il numero di specie di poriferi in genere

è maggiore sui substrati naturali ma cala all'aumentare della

torbidità dell'acqua. Al contrario i bivalvi e i policheti sembrano

essere rappresentati da un maggior numero di specie sui substrati

artificiali, dove in particolare è caratteristica la presenza di

ostriche (Ostrea edulis, Crassotrea gigas) e cozze (Mytilus

galloprovincialis). Le comunità dei substrati naturali invece si

caratterizzano per l'elevata presenza di specie di ascite, tra cui

domina Polycitor adriaticus. Queste differenze appaiono però

principalmente dovute non tanto alla diversa natura del substrato

quanto alla diversa elevazione dal fondale, la diversa torbidità

delle acque, la presenza sulle barriere artificiali di pareti

verticali sulle quali l'accumulo dei sedimenti è ridotto (Gabriele et

al. 1999).

Salvaguardia

Salvaguardia

Le tegnùe rappresentano ambienti particolarmente importanti dal punto

di vista naturalistico sia perché aumentano la biodiversità dei

fondali adriatici sia perché offrono alimento e protezione a numerose

specie favorendone la riproduzione e riducendo la mortalità.

Purtroppo però sono ambienti delicati che possono risentire

negativamente di fenomeni di disturbo sia naturali, come nel caso di

massicci apporti di sedimenti alluvionali, sia antropici. Tra questi

ultimi costituiscono gravi minacce l'inquinamento, la discarica di

rifiuti, la pesca indiscriminata con strumenti atti a raschiare il

fondale, l'ancoraggio. Persino un'eccessiva presenza di subacquei non

opportunamente sensibilizzati sulla vulnerabilità di questi ambienti

potrebbe localmente creare danni ai popolamenti soprattutto delle

specie erette (Davis & Tisdell 1995). Data la ridotta elevazione

anche le crisi anossiche, che periodicamente di verificano nei pressi

dei fondali in seguito ai fenomeni eutrofici e alla stratificazione

della colonna d'acqua, possono causare seri danni alle comunità. Ad

esempio, a seguito di una importante crisi, nel 1977 Boldrin (1979)

osservò danni alle popolazioni di poriferi, echinodermi, crostacei,

bivalvi tra cui Pinna nobilis, ed inoltre i pescatori e

ricercatori assistettero ad un accumulo verso costa e alla moria di un

gran numero di pesci ed astici (Scovacricchi 1998). La realizzazione

di impianti di maricoltura o di strutture artificiali finalizzate al

ripopolamento ittico, in alcuni casi proposte all'interno delle aree

ove le tegnùe sono più abbondanti (Mascarello et al. 1998),

andrebbe valutata con molta attenzione dato che questi potrebbero

essere fonte di accumulo di detriti organici con un conseguente

impatto negativo a breve e lungo termine sui delicati equilibri

ecologici che consentono lo sviluppo e l'accrescimento di queste

strutture organogene (Molina Domýnguez et al. 2001; Mazzola

& Sarà 2001; Kraufvelin et al. 2001; Karakassis et al.

1999, 2000). Seguendo l'esempio delle esperienze condotte in diversi

stati europei, oggi anche nell'ambito delle tegnùe sono allo studio

interventi di ripopolamento di una importante e pregiata specie il cui

eccessivo sfruttamento nonché le crisi anossiche hanno causato negli

anni una forte contrazione degli stock: si tratta dell'astice Homarus

gammarus. I primi risultati prodotti dalla sperimentazione in

campo appaiono confortanti (Scovacricchi 1997, 1998a, 1998b;

Scovacricchi & Burton 1998).

Nell'ambito

di una corretta ed oculata gestione costiera integrata andrebbero

previsti interventi a tutela almeno di una parte di questi ambienti

così importanti e delicati. In questo contesto appare molto

interessante ed appropriata la proposta del Comune di Chioggia, in

accordo con le associazioni di pesca e col supporto degli enti di

ricerca, di istituire una zona di tutela biologica. Le zone di tutela

biologica in particolare vengono istituite mediante decreto del

Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con i vari organi ed

enti competenti in materia sia a livello locale che nazionale, ai

sensi della Legge 963 del 1965 e del DPR 1639 del 1968 e successive

modifiche, ai fini di salvaguardia e di ripopolamento delle risorse

marine (Diviacco 1999). Queste aree vengo individuate mediante

appositi studi scientifici che ne comprovino l'importanza per la

riproduzione o l'accrescimento di specie marine di rilievo economico.

Pur non essendo esplicitamente prevista una gestione attiva è

comunque possibile prevedere azioni di sviluppo nonché attività

didattiche e ricreative compatibili. Un particolare esempio in tal

senso è offerto dal relitto della piattaforma di perforazione Agip

"Paguro", affondata al largo di Ravenna a seguito di un

incidente nel 1965, e dal 1995 zona di tutela biologica e importante

meta turistica. In questo caso, grazie alla gestione da parte

dell'associazione "Paguro" e al controllo operato dalla

Capitaneria di Porto, la presenza dei subacquei appare compatibile con

la tutela dell'ambiente (Ponti et al. 2000). La proposta di

istituire una zona di tutela biologica, presentata al pubblico dal

Sindaco Dott. Fortunato Guarnieri in occasione della conferenza

tenutasi a Chioggia il 9 dicembre scorso, ha già intrapreso l'iter

burocratico e presto si avranno le prime risposte concrete. Nonostante

questo è necessario approfondire le conoscenze scientifiche su questi

ambienti e promuovere nuovi progetti di ricerca. In questo contesto,

oltre all'applicazione delle più moderne tecniche di indagine

scientifica e di sperimentazione in ambiente, sarà possibile,

seguendo le esperienze americane e australiane ma anche quelle

italiane, coinvolgere anche i subacquei sportivi, che frequentano in

gran numero le tegnùe così come i relitti in particolare quello del

"Paguro", in attività di censimenti visivi finalizzati alla

valutazione dell'abbondanza di alcune specie di facile riconoscimento

ma al contempo di elevato interesse ecologico ed economico. Fra le

specie da censire vi sono ad esempio l'astice e il grongo. Le

informazioni ricavabili in questo modo, se adeguatamente predisposte

ed analizzate, pur tenendo conto degli innegabili limiti di

accuratezza e precisione derivanti dall'inesperienza dei subacquei,

possono comunque fornire un importante contributo all'ampliamento

delle conoscenze sulla biodiversità di questi ambienti. A tal fine

vari enti di ricerca nazionali stanno predisponendo degli "Underwater

Watching Project" in grado di coinvolgere e coordinare in

modo opportuno i tanti subacquei sportivi.

Letteratura

citata:

Airoldi

L, Abbiati M, Aberg P, Burchart H, Ceccherelli VU, Hawkins SJ,

Lamberti A, Martin D, Van der Veen A, Vidal C (2000) Promoting

environmentally compatible design of coastal defence structures: a

European-scale project. Fluttuazioni Anomalie Recupero. Riassunti del

2° Convegno Nazionale delle Scienze del Mare, Genova 84-85.

Bisby

FA (1995) Characterization of biodiversity. In: Heywood VH, Watson RT

(eds) Global biodiversity assessment. Cambridge University Press,

Cambridge, p 21-106.

Bohnsack

JA, Sutherland DL (1985) Artificial reef research: a review with

recommendations for future priorities. Bulletin of Marine Science 37:

11-39.

Boldrin

A (1979) Aspetti ecologici delle formazioni rocciose dell'Alto

Adriatico. Convegno Scientifico Nazionale P. F. Oceanografia e Fondi

Marini, Roma.

Bombace

G (1989) Artificial reefs in the Mediterranean Sea. Bulletin of Marine

Science 44: 1023-1032.

Bombace

G (1997) Protection of biological habitats by artificial reefs.

European Articial Reef Research. Proceeding of the 1st EARRN

conference, Ancona, Italy 1-15

Bombace

G, Castriota L, Spagnolo A (1997) Benthic communities on concrete and

coal-ash blocks submerged in an artificial reef in the central

Adriatic Sea. Proceedings of the 30th European Marine Biological

Symposium, Southampton, UK 281-290.

Bombace

G, Fabi G, Fiorentini L, Speranza S (1994) Analysis of the efficacy of

arificial reefs located in five different areas of the Adriatic Sea.

Bulletin of Marine Science 55: 559-580.

Bombace

G, Fabi G, Rivas G. (1999) Effetti sul popolamento ittico indotti da

una piattaforma estrattiva dell'alto Adriatico: prospettive di

gestione delle risorse costiere. Biologia Marina Mediterranea, 5.

Braga

G, Stefanon A (1969) Beachrock ed Alto Adriatico: aspetti

paleogeografici, climatici, morfologici ed ecologici del problema.

Atti Ist. Veneto Sc. Lettere ed Arti 127: 351-366.

Cerrano

C, Ponti M, Silvestri S (1999) Guida alla biologia marina del

Mediterraneo. Manuale adottato nei corsi della Federazione Italiana

Attività Subacquee. R.D.E., Milano. 320.

Cesari

P, Mizzan L (1994) Dati sulla malacofauna marina costiera del

veneziano. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia.

Colantoni

P, Gabbianelli G, Ceffa L (1997a) Methane venting and authigenic

carbonate formation in the Adriatic Sea. Proceeding of Int. Field

Workshop "Cold-e-vent: hydrocarbon seepage and chemiosynthesis",

Bologna 56.

Colantoni

P, Gabbianelli G, Ceffa L, Ceccolini C, Ricchiuto T (1998) Bottom

features and gas seepages in the Adriatic Sea. Proceeding of V

International conference on gas in marine sediments, Bologna 28-31.

Colantoni

P, Gabbianelli G, Ricchiuto T, Ceffa L (1997b) Methane-derived

cementation of recent sediments from the Adriatic continental shelf.

Proceeding of 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology GAEA,

Heidelberg 56.

Colantoni

P, Taviani M (1980) Esplorazione diretta dei fondali dell'Alto

Adriatico tra la foce del fiume Reno e la laguna Veneta. C.N.R. Prog.

Finalizz. Oceanogr. e fondi marini, Davis D, Tisdell C (1995)

Recreational scuba-diving and carrying capacity in marine protected

areas. Ocean & Coastal Management 26: 19-40.

Diviacco,

G (1999) Aree Protette Marine. Finalità e gestione. Comunicazione,

Santa Sofia (FO). 191.

Fabi

G, Lucchetti A, Trovarelli L (1999) Evolution of the fish assemblages

around a gas platform in the northern Adriatic Sea. Proceedings

Seventh International Conference on Atificial Reefs (7th CARAH),

Sanremo, Italy 454-461.

Falace

A, Bressan G (1997) Some observations on algal colonisation of

articial structures situated in the proximity of underwater pipes off

Lignano-Grado (north Adriatic Sea). Proceedings of the 30th European

Marine Biological Symposium, Southampton, UK 313-318.

Gabbianelli

G, Colantoni P, Degetto S, Dinelli E, Lucchini F (1997) Contributi

sedimentologici, geochimici ed isotopici per una caratterizzazione

ambientale dell'Adriatico settentrionale. Atti 1° Forum Italiano

delle Scienze della Terra, Bellaria 242-243.

Gabriele

M, Bellot A, Gallotti D, Brunetti R (1999) Sublittoral hard substrate

communities of the northern Adriatic Sea. Cahier de Biologie Marine

40: 65-76.

Gamulin-Brida

H (1974) Biocoenoses benthiques de la Mer Adriatique. Acta Adriatica

15: 1-103.

Giovanardi

O, Rinaldi A (1999) Effects of decommissioned offshore structures on

renewable resources in the Adriatic Sea. Proceeding of the Offshore

Mediterranean Conference OMC99, Ravenna 1121-1132.

Karakassis

I, Hatziyanni E, Tsapakis M, Plaiti W (1999) Benthic recovery

following cessation of fish farming: a series of successes and

catastrophes. Marine Ecology Progress Series 184: 205-218.

Karakassis

I, Tsapakis M, Hatziyanni E, Papadopoulou KN, Plaiti W (2000) Impact

of fish farming on the seabed in three Mediterranean coastal areas.

ICES Journal of Marine Science 57: 1462-1471.

Kraufvelin

P, Sinisalo B, Leppäkoski E, Mattila J, Bonsdorff E (2001) Changes in

zoobenthic community structure after pollution abatement from fish

farms in the Archipelago Sea (N. Baltic Sea). Marine Environmental

Research 51: 229-245.

Mascarello

F, Radaelli G, Colombo L, Dalla Valle L, Zanella L, Chillemi G,

Borella S, Segato S, Andrighetto I (1998) Indagini preliminari per

l'insediamento di un impianto pilota di maricoltura integrata nelle

acque tegnue di Caorle. Atti del Convegno Le ricerche sulla pesca e

sull'acquacoltura nell'ambito della legge 41/82 - parte terza

Acquacoltura, Igiene, economia, 15-16 Dicembre 1998 Roma. Biologia

Marina Mediterranea 5: 1744-1753.

Mazzola

A, Sarà G (2001) The effect of fish farming organic waste on food

availability for bivalve molluscs (Gaeta Gulf, Central Tyrrhenian, MED):

stable carbon isotopic analysis. Aquaculture 192: 361-379.

Mizzan

L (1992) Malacocenosi e faune associate in due stazioni altoadriatiche

a substrati solidi. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia 41: 7-54.

Mizzan

L (1994) Malacocenosi in due stazioni altoadriatiche a substrati

solidi (2): analisi comparativa tra popolamenti di substrati naturali

ed artificiali. Lavori Soc. Ven. Scien. Nat. 18: 83-88.

Mizzan

L (1995) Le "tegnùe". Substrati solidi naturali del

litorale veneziano: potenzialità e prospettive. ASAP Azienda Sviluppo

Acquacoltura Pesca, Venezia. 46.

Molina

Dom_nguez L, Lopez Calero G, Vergara Mart_n JM, Robaina Robaina L

(2001) A comparative study of sediments under a marine cage farm at

Gran Canaria Island (Spain). Preliminary results. Aquaculture 192:

225-231.

Neves

Santos M, Costa Montiero C, Lassèrre G (1997) Finfish attraction and

fisheries enhancement on artificial reefs: a review. European Articial

Reef Research. Proceeding of the 1st EARRN conference, Ancona, Italy

97-114.

Newton

RS, Stefanon A (1975) The "Tegnue de Ciosa" area: patch

reefs in the northern Adriatic Sea. Maine Geology 8: 27-33.

Newton

RS, Stefanon A (1982) Side-scan sonoar and subbottom profiling in the

northern Adriatic Sea. Maine Geology 46: 279-306.

Olivi,

G (1792) Zoologia Adriatica. Reale Accademia Sc. Lettere Arti, Bassano.

334.

Peres

JM, Picard J (1964) Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée.

Recueil des Travaux de la Station Marine d'Endoume 31: 1-138.

Ponti

M, Abbiati M, Ceccherelli VU (1999) Drilling-platform wrecks as

artificial reefs: preliminary description of macrobenthic assemblages

of the "Paguro" (northern Adriatic). Proceedings Seventh

International Conference on Atificial Reefs (7th CARAH), Sanremo,

Italy 470-476.

Ponti

M, Capra A, Gabbianelli G, Ceccherelli VU (1998) Environmental

characterisation and macrobenthic communities of the Northern Adriatic

"Paguro" Wreck. Rapport du 35e Congrès de la Commission

Internationale pour l'Exploration Scientifique de la mer Méditerranée,

Dubrovnik (Croatie) 478-479.

Ponti

M, Fucci G, Gabbianelli G, Rinaldi A (2000) L'area di tutela biologica

"Paguro" (Adriatico settentrionale). Fluttuazioni Anomalie

Recupero. 2° Convegno Nazionale delle Scienze del Mare CoNISMa,

Genova 258-259.

Scovacricchi

T (1997) Tentativi di produzione di giovanili di astice europeo

Homarus gammarus L. (Decaposa Nephropidae) per il ripopolamento di

tegnue (beachrock outcrops) alto-adriatiche. Relazione annuale per il

progetto del Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

Scovacricchi

T (1998a) Astici da semina per le "tegnùe". Un progetto

dell'Istituto di Biologia del Mare per ripopolare di Homarus l'Alto

Adriatico. Il Gazzettino 20:

Scovacricchi

T (1998b) Primi tentativi di rafforzamento degli stock di astice,

Homarus gammarus (Linnaeus, 1758), in Alto Adriatico. Atti del

Convegno Le ricerche sulla pesca e sull'acquacoltura nell'ambito della

legge 41/82 - parte terza Acquacoltura, Igiene, economia, 15-16

Dicembre 1998 Roma. Biologia Marina Mediterranea 5: 1455-1464

Scovacricchi

T, Burton CA (1998) Lobster (Homarus gammarus L.) Research in the

northern Adriatic Sea. The Lobster Newsletter 1: 11.

Stefanon

A (1966) First notes on the discovery of outcrops of beach rock in the

Gulf of Venice (Italy). XX Congrès - Assemblée Plenière de la

C.I.E.S.M.M. in Rapp. Comm. int. Mer. Médit. 648-649.

Stefanon

A (1967) Formazioni rocciose del bacino dell'Alto Adriatico. Atti Ist.

Veneto Sc. Lettere ed Arti 125: 79-89.

Stefanon

A (1970) The role of beachrock in the study of the evolution of the

North Adriatic Sea. Mem. Biogeogr. Adriatic. 8: 79-99.

Stefanon

A, Mozzi C (1972) Esistenza di rocce organogene nell'Alto Adriatico al

largo di Chioggia. Atti Ist. Veneto Sc. Lettere ed Arti 130: 495-499.

Vatova

A (1949) La fauna bentonica dell'Alto e Medio Adriatico. Nuova

Thalassia 1: 1-110